診療案内

診療案内

MEDICAL

整形外科

ORTHOPEDIC SURGERY

症状

- 外傷(骨折、脱臼、捻挫、打撲、切り傷、擦り傷、火傷など)

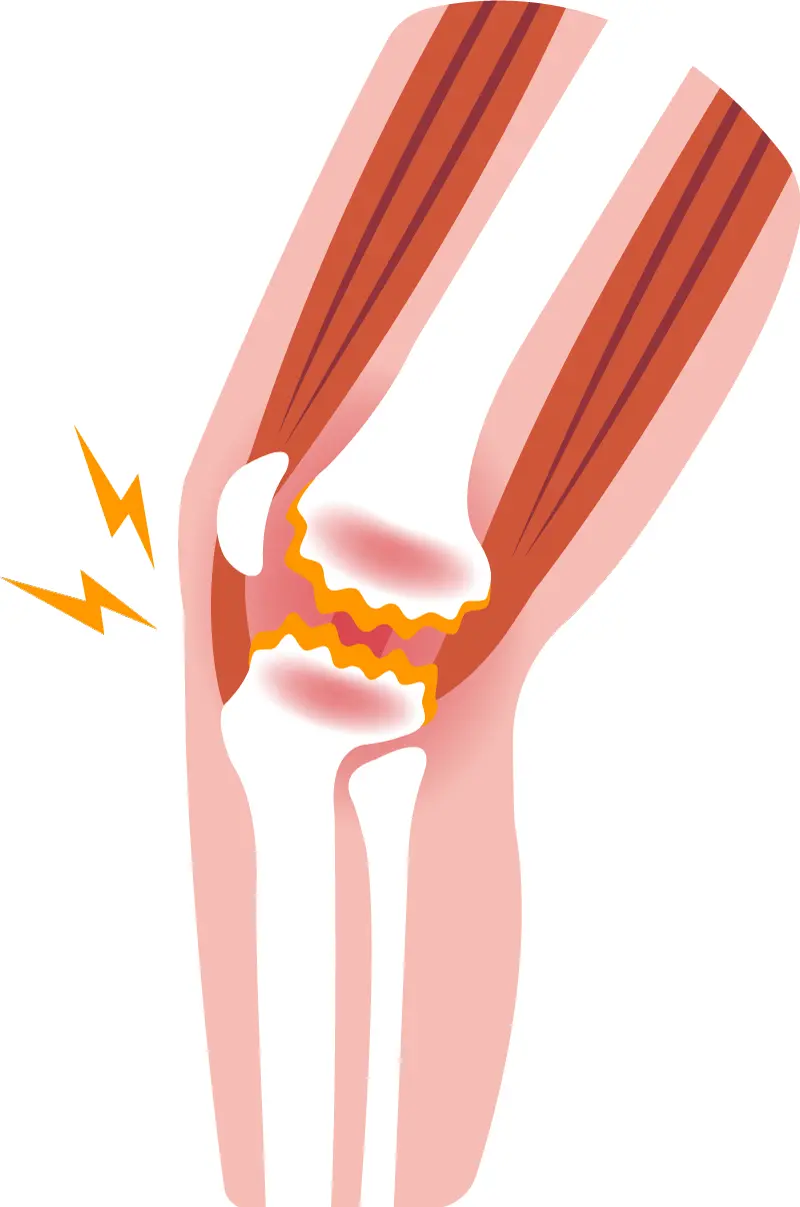

- 変性疾患(変形性膝・股関節症、変形性脊椎症、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症など)

- 炎症性疾患(ばね指、ドケルバン病、ゴルフ肘、テニス肘、肩関節周囲炎、足底腱膜炎など)

- スポーツ障害(オスグッド病、半月板損傷、靭帯損傷、野球肘など)

- 末梢神経障害(手根管症候群、肘部管症候群、足根管症候群など)

- 痛風、偽痛風

- 肩こり(四十肩・五十肩など)

- 腰痛

- 骨粗鬆症

手足のしびれ・痛み、関節の腫れ・痛み、手足の変形など、気になることがあればまずご相談ください。

装具(足底板、コルセットなど)の作成も行っております。

お気軽にお問い合わせください。

装具(足底板、コルセットなど)の作成も行っております。

お気軽にお問い合わせください。

- 交通事故による怪我(自賠責)

- 仕事中の怪我(労災)など

※自賠責、労災で受診の際は事前にご連絡をお願いいたします。

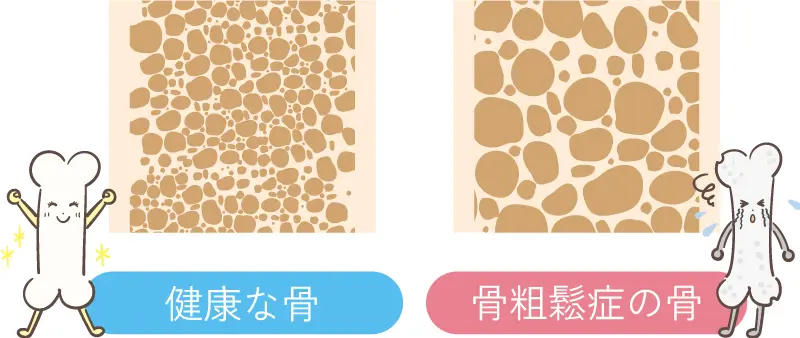

骨粗鬆症

シンプルに言うと、「骨強度が低下し、骨折リスクが高い状態」ということです。

それぞれ、以下の検査で調べることが可能です。

骨密度⇒ DXA法

骨質 ⇒ 問診、画像検査、血液・尿検査

骨強度=

骨密度

+

70%

骨質(素材特性+構造特性)

30% が影響する

骨密度⇒ DXA法

骨質 ⇒ 問診、画像検査、血液・尿検査

1.歴史

1994年ごろからWHOの定義が紹介されはじめ、日本では2000年に現在の定義が設けられました。

2.疫学

有病率は40歳以上で男性3-12%、女性19-27%と言われており、日本では1200万人以上はいるとされています。全人口の約10人に1人が骨粗鬆である可能性があるということです。

3.検査、診断

主にYAM(young adult mean)と呼ばれる数値の計測によって、診断されます。以下の3つの項目のいずれかに当てはまれば、骨粗鬆症と診断されます。

- ①大腿骨近位部骨折、椎体骨折

- ②①以外の脆弱性骨折あり+YAM80%または-2.5SD以下未満

もしくは 脆弱性骨折:肋骨、骨盤、上腕骨近位部、前腕遠位部、下腿 - ③YAM70%未満

ただ、骨折の既往はなく、YAM値が70%~80%の方も骨量減少(グレーゾーン)として、治療開始の必要があります。

YAM値の検査方法として、様々ありますが、DEX法での腰椎と大腿骨近位部の2か所での計測が最も推奨されている方法です。こちらの検査は当院で可能です。

4.治療

| ① | 食事療法(カルシウム700-800㎎/日、ビタミンD、日光15分/日) |

| ② | 運動療法(ウォーキング、適度な筋力訓練、片足立ちなど) |

| ③ | 薬物療法 ・カルシウム薬 ・女性ホルモン薬 ・SERM ・活性型ビタミンD3 ・ビタミンK2 ・カルシトニン薬 ・副甲状腺ホルモン薬 ・ビスフォスフォネート ・デノスマブ 上記のように様々な薬物があり、これらを適切なタイミングで適切な量で使用していくことが大事です。 当院では、それぞれの方に合った、薬物治療を提案させていただきます。 |

5.よくある質問

- 骨折の可能性が増加すること(骨折リスク因子)とは?

-

影響が強いものから順に

高 低骨密度、骨折の既往、女性、高齢、(閉経)

中 喫煙、飲酒、ステロイド薬、骨折家族歴、運動不足

低 生活習慣病

- 骨粗鬆症って遺伝はするの?

- 骨密度の遺伝率は40-80%と言われておりますので、ある程度の遺伝の要素はあると思われます。ただ、生活習慣等の後天的要素も大きく影響します。

- お酒は影響するの?

-

アルコール摂取量14g/日未満の方は骨折リスクは有意に低くなります。また、アルコール摂取量28g/日以上の方は骨折リスクが有意に高くなるという報告があります。

要するに一日でビールだと350ml、日本酒だと1合弱、ワインだと1杯半までであれば、骨折リスクは低いと考えられます。

- 体重は関係あるの?

-

標準体重(BMI25)の人に比べて、体重の軽い人(BMI20)は、骨折リスクは2倍となります。逆に体重の重い人(BMI30)は、骨折リスクが0.8倍と低くなります。

要するに体重が軽い人ほど骨折しやすく、体重が重いほど、骨折しにくくなるということが分かります。

- 骨粗鬆の治療中に避けたほうがいい食品は?

- リン、食塩、カフェイン、アルコールの過剰摂取は避けたほうが良いです。

リウマチ

RHEUMATISM

リウマチ科は、関節リウマチをはじめ、シェーグレン症候群、リウマチ性多発性筋痛症、全身性エリテマトーデスなどの膠原病全般を診療します。これらは原因不明の難病と位置付けられ、今日でも治療が困難なこともあります。当院では、症状や検査結果の改善だけでなく、不安を解消すること、社会生活との両立なども目標に、患者さんに寄り添った全人的な医療を心がけております。また、リウマチ・膠原病と診断されていなくても、気になる症状があるときもお気軽に受診ください。なお、当院で可能な検査や治療もありますが、必要時は高度な診療が可能な医療機関への連携も行っております。

関節リウマチ

1.関節リウマチとは

なんらかの免疫異常により、関節の炎症(腫脹、発赤、疼痛)が引き起こされる病気です。一か所の関節炎から全身の多発関節炎までの様々な病態を呈します。

2.疫学

日本での16~75 歳の人口における有病率は、0.6~1.0%であると言われています。また、男女比は、約1:3と女性に多いです。

発症年齢は、2000年代は50代が最も多く、2010年代は60代が最も多くなっています。近年、関節リウマチの発症年齢の高齢化が指摘されています。

3.診断方法

「ACR/EULAR関節リウマチ分類基準」というものが用いられます。問診、症状、採血検査などの様々な検査をし、関節リウマチの診断を行います。

「健診で、関節リウマチの因子が陽性だったから、関節リウマチだ」、逆に「関節リウマチの因子が陰性だったから、関節リウマチではない」と捉えているケースをよく見かけます。

実は、これは、大きな間違いです。関節リウマチは、血液検査だけでなく、様々な情報から判断されます。

関節リウマチは早期の治療が大変重要なことが分かっています。少しでもご不安な方はぜひお早めにご相談ください。

当院といたしましては、「6週間以上持続する手や足などの小さな関節の痛みや腫れ」というのが、受診する目安にするとよいかと考えております。

4.治療

| ① | 薬物療法 昔はステロイドや鎮痛薬しかありませんでしたが、現在では有効な薬剤が多数開発されております。

|

| ② | リハビリテーション |

| ③ | 禁煙などの生活習慣の改善やストレスの排除 |

5.よくある質問

- 遺伝はするの?

- 様々な説がありますが、両親のどちらかが関節リウマチを発症していると、10~60%の確率で子に発症するという報告があります。遺伝の要素は少なからず、あると考えられています。ただ、環境因子(喫煙、ウイルス感染、歯周病など)によっても、発症率は影響されます。

- 関節リウマチの治療中の食事はどうしたらいい?

-

関節リウマチにいい食事は、簡単に言うと、「バランスの取れた食事」です。

とういうのも、関節リウマチの方は、健康な方に比べて、骨粗しょう症のリスクが高くなることが分かっているためです。

関節リウマチの方は健康な方に比べ、大腿骨近位部骨折のリスクが3倍、背骨の椎体骨折のリスクが6倍高いという研究もあります。

また、そのような骨折の契機が、特に転倒など外傷機転がなく、いわゆる「いつのまにか骨折」で70%で起こるとされています。

ということから、骨粗しょう症を予防するための「バランスの取れた食事」がとても大切なのです。

当院ホームページにも骨粗しょう症に関しての記事がありますので、ご参考にしてください。

- 関節リウマチの治療中ですが、ワクチンは接種していいですか?

-

関節リウマチの方は、健康な方に比べて、感染症罹患のリスクが高いため、様々なワクチンの接種が推奨されております。

COVID-19ワクチン、肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、帯状疱疹ワクチン(不活化)などの接種が推奨されております。

当院での接種も可能ですので、お問い合わせください。

予約画面の内科から直接予約も可能です。

- 関節リウマチの治療中は運動は制限したほういいの?

-

昔は、「お姫様のようになるべく無理はせずに過ごすように」と指導されていこともあると聞きます。

しかし、現在では薬物療法も発達し、症状のコントロールを行いながらの運動が良いという報告が多数されております。

当院では運動や趣味の継続を目指し、医師とリハビリテーションスタッフの連携を取りながら、サポートさせていただきます。

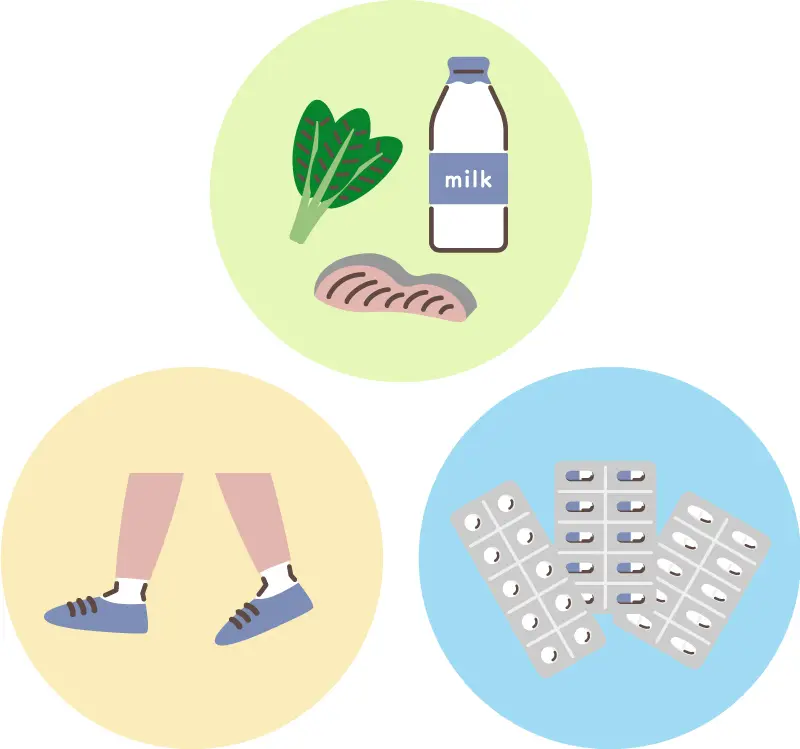

リハビリテーション

REHABILITATION

患者様の状態に合わせて理学療法・物理療法を行います。

疾患の治療としての理学療法、スポーツなどでより能力を発揮するための運動指導、テーピング、体力アップ・健康増進のための運動指導など、患者様のニーズに応じてリハビリを行います。

人工関節置換術(人工関節認定医在籍)や靭帯再建術、骨折の手術など、他院で受けられた手術の術後のリハビリにも対応可能です。

お気軽にご相談ください。

疾患の治療としての理学療法、スポーツなどでより能力を発揮するための運動指導、テーピング、体力アップ・健康増進のための運動指導など、患者様のニーズに応じてリハビリを行います。

人工関節置換術(人工関節認定医在籍)や靭帯再建術、骨折の手術など、他院で受けられた手術の術後のリハビリにも対応可能です。

お気軽にご相談ください。

理学療法

理学療法とは、病気、けが、加齢変化、障害などによって運動機能が低下した方に対して、運動機能の維持・改善を目的に徒手療法・運動療法・物理療法などの手段を用いて行われる治療法です。

当院で行う理学療法の特徴

- スタンダードな治療に加え、トレーニングマシンを駆使したリハビリテーションを行います。

- 医師と理学療法士が連携して行うため、患者様個々の病状に応じた細やかなトレーニングメニューを提案し、安全かつ安心して運動していただける場を提供致します。

- スポーツをされる方には、年齢や競技種目、競技レベルに応じて、スポーツ障害を予防するためのトレーニングやパフォーマンスを高めるためのトレーニングを提案していきます。

- 定期的に評価測定を行うことで、身体の変化、課題をお伝えしながら、随時目標の見直しを行い、最終的にはセルフコントロールが可能な状態を目指します。

担当制

- 患者様お1人お1人に担当が付く担当制を導入しています。

- 担当した理学療法士が患者様の状態を評価したうえで、個々に適したストレッチ・リラクゼーション・マッサージ・姿勢調整などの施術から日常生活動作指導・運動指導、ホームエクササイズなどの紹介を行います。

全身バランス

- 疼痛部位(治療部位)だけでなく、疼痛を誘発する動作や動作の制限を引き起こす全身的な問題も考慮しながら施術を行っていきます。

- 関節の動きや筋コンディションの調整から、正しい姿勢、動作・歩行状態の獲得まで状況をみながら治療を進めていきます。

予防的観点

- 患者様の動きの癖や機能が低下している部分などの問題点を確認した上で、転倒リスクやスポーツ障害リスクの把握を行い、転倒や障害の予防を図ります。

- 日常生活動作で困っている動作のある方からスポーツ愛好家の方まであらゆる患者様に対して、全身バランスの調整、動作の維持・回復、障害の予防・再発の予防など、患者様の目標に向かって治療を行います。

物理療法

物理療法では、リハビリ機器を用いて機械的刺激を身体に与えることで、痛みを和らげる効果や身体全体のリラクゼーション効果を図ります。

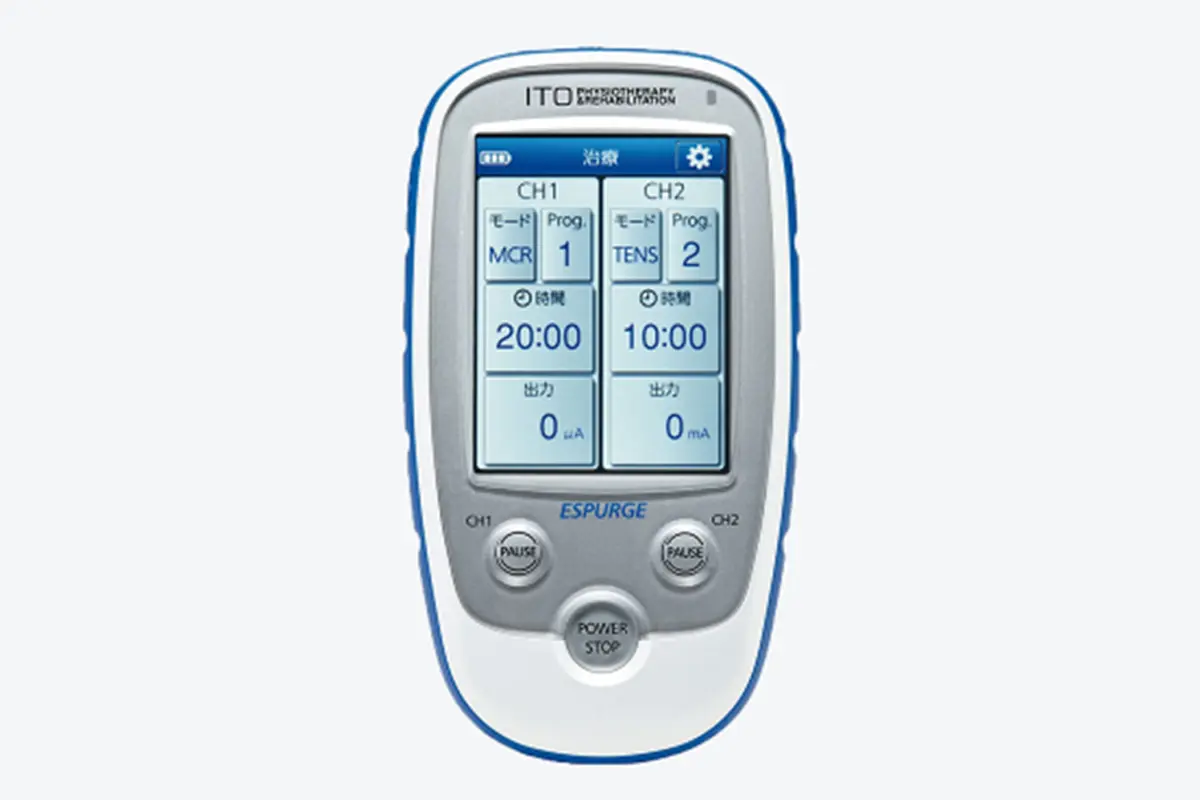

低周波治療器

3つの電気刺激モードで、鎮痛から治癒の促進まで幅広く対応しております。また、コンパクトな形状のため、運動をしながらの使用も可能です。

ウォーターベッド

最新式のウォーターベッドです。身長を自動で計測し、ジェット水流でそれぞれの体格に合った全身のマッサージを行い、筋緊張緩和、リラクゼーション効果が得られます。

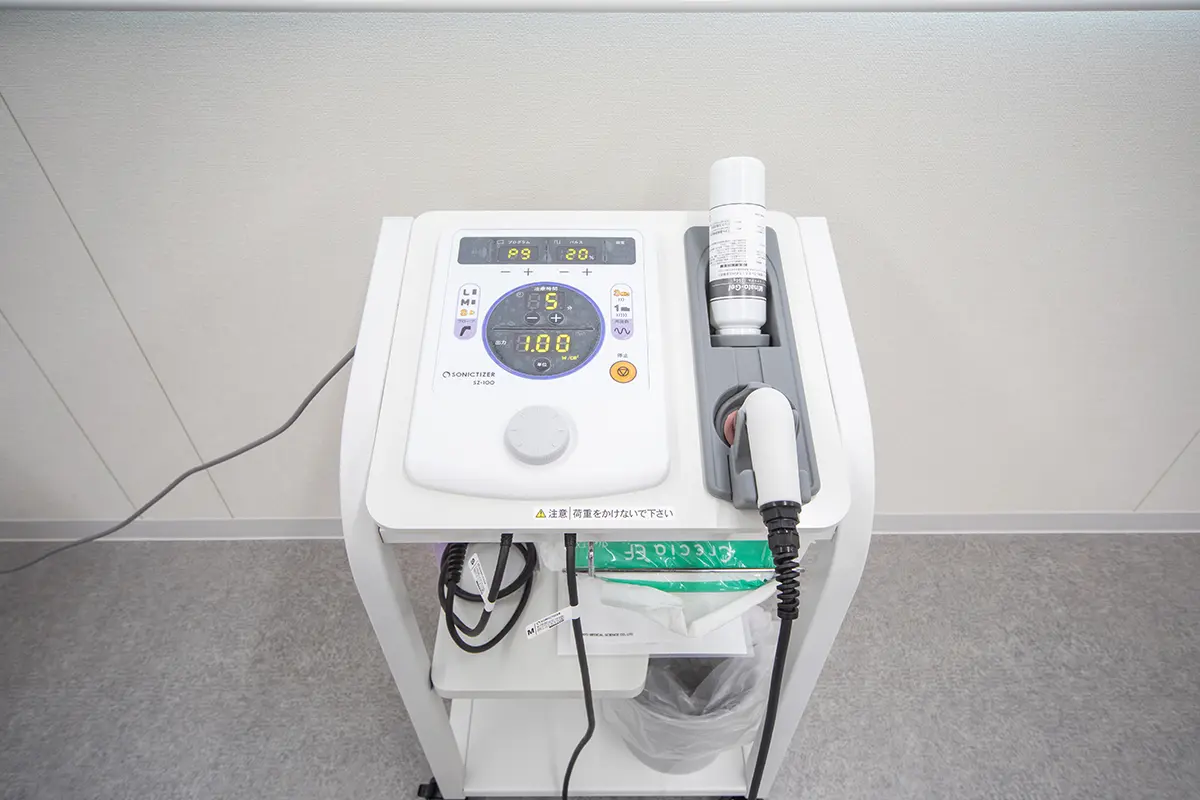

超音波療法

温熱作用とマイクロマッサージ作用により、疼痛緩和や局所の血流促進を図ります。

患者様ひとりひとりのお身体の状態に合わせて、上記を組み合わせて治療を行います。

詳しくは医師にご相談ください。

詳しくは医師にご相談ください。

健康診断

CHECKUP

- 市民健診

- 特定健康診査

- 定期健診

- 雇入時健診

- 企業健診 など

予防注射

VACCINATION

任意接種

- インフルエンザ

- コロナワクチン など

当院で可能な検査

EXAMINATION

- MRI

- CT

- 骨密度検査(DEXA)

- 骨粗鬆症検査

- レントゲン撮影検査

- 超音波検査(エコー検査)

- 動脈硬化(ABI)検査

- 肺機能検査(スパイロメトリー)

- 血液検査

- 尿検査

- アレルギー検査

MRI(核磁気共鳴画像法)

MRI(核磁気共鳴画像法)とは、磁石と電波を使って体の内部の状態を検査する方法です。磁石と電波を使って体の様々な断面像を撮像するので放射線による被曝はありません。

単純レントゲン検査やCT検査では判別困難な微細な骨折や圧迫骨折、靭帯損傷の評価も可能です。

また、当院では最新式オープン型MRIを導入しております。閉塞感が少なく、視界が広いため、閉所が苦手な方やお子様も検査が受けやすくなっております。

単純レントゲン検査やCT検査では判別困難な微細な骨折や圧迫骨折、靭帯損傷の評価も可能です。

また、当院では最新式オープン型MRIを導入しております。閉塞感が少なく、視界が広いため、閉所が苦手な方やお子様も検査が受けやすくなっております。

CT(コンピュータ断層撮影)

CT検査(Computed Tomography)はX線を使用して身体の内部(断面)を撮影、画像化する検査です。

MRIと比較して非常に短時間での撮影が可能で、頭部疾患のみならず胸部疾患、腹部疾患まで全身の診断が可能です。

MRIと比較して非常に短時間での撮影が可能で、頭部疾患のみならず胸部疾患、腹部疾患まで全身の診断が可能です。

超音波検査(エコー検査)

腹部に超音波を発信しそこから返ってくるエコー(反射波)を受診し、コンピュータ処理で画像化する検査です。

主に肝臓、膵臓(一部)、胆のう、胆管、腎臓などの、お腹の臓器を観察するために用います。レントゲン等と違い放射線の被曝がないので、身体への侵襲や苦痛はほとんどないのが特徴です。

主に肝臓、膵臓(一部)、胆のう、胆管、腎臓などの、お腹の臓器を観察するために用います。レントゲン等と違い放射線の被曝がないので、身体への侵襲や苦痛はほとんどないのが特徴です。

心臓超音波検査(エコー検査)

心臓の動き、大きさ、形、心肥大や弁膜症の有無・程度を観察します。

心電図異常や心雑音を指摘されたときに、その原因検索にも行われます。

心電図異常や心雑音を指摘されたときに、その原因検索にも行われます。

頸動脈超音波検査(エコー検査)

簡便で視覚的に頸動脈の動脈硬化の診断が出来る検査です。

心電図

心臓の筋肉は絶え間なく全身に血液を循環させるために収縮(縮む)と拡張(伸びる)を繰り返しています。その時に生じる電気的活動を記録する検査が心電図です。電気的活動の変化を見ることで狭心症、心筋梗塞、不整脈などの診断ができます。

血圧脈波検査

手と足の血圧の差や脈波の伝わり方を調べることで、動脈硬化の程度を数値として表したものです。

これにより動脈硬化の程度や早期血管障害を検出することができます。

これにより動脈硬化の程度や早期血管障害を検出することができます。

ホルター心電図検査

24時間携帯型の心電図装置で、非常に小さく軽量です。日常生活での長時間の心電図を記録、解析することで外来で見つけられなかった不整脈や狭心症の発見に役立ちます。動悸、胸痛、ふらつき、めまい、失神などの原因を調べる目的で、また薬物の効果判定目的で行う検査です。シャワーを浴びることのできる機器も準備しています。

レントゲン検査

X線検査の単純撮影は、胸部写真は肺炎、肺がん、肺気腫などの診断、腹部写真は腸閉塞や消化管穿孔などの診断に用いられます。差をフィルム上に黒化の差(コントラスト)としてとらえ、像として観察する検査です。

当院では、胸部写真を自動解析し、病変が疑われる領域を検出してマーキングすることで、医師の診断をサポートするAI診断システムを導入しています。

健診や診療における胸部写真での見落としを防ぐために活用しており、異常を疑う所見が認められた場合は、CTなどの精密検査を実施します。

当院では、胸部写真を自動解析し、病変が疑われる領域を検出してマーキングすることで、医師の診断をサポートするAI診断システムを導入しています。

健診や診療における胸部写真での見落としを防ぐために活用しており、異常を疑う所見が認められた場合は、CTなどの精密検査を実施します。

骨密度検査

骨を構成しているカルシウムなどの量(骨量)を測り、骨の強度を調べる検査です。主に骨粗しょう症の診断や代謝性骨疾患の診断、薬物治療による効果確認などに用いられます。

血液検査

血液を採取しその採取した血液から病状などを調べる臨床検査です。

外部検査会社との連携により、大学病院と同様の検査項目に対応しています。

外部検査会社との連携により、大学病院と同様の検査項目に対応しています。

尿検査

一般的な健康診断でも実施される検査項目で、尿鮮血、尿蛋白、尿糖などを調べます。

睡眠時無呼吸簡易検査

自宅でできる検査で日常生活の中で夜間睡眠中の呼吸状態を評価します。手の指や鼻の下にセンサーをつけ、いびきや呼吸の状態から睡眠時無呼吸症候群(SAS)の有無、程度を調べます。

アレルギー検査(ドロップスクリーン)

花粉症などアレルギー症状でお悩みの場合、まずは原因となるアレルゲンを特定することが大切です。当院では、ドロップスクリーンを使用した迅速なアレルギー検査を行っています。採血の量も少なく、1歳のお子様から受けることができます。

特徴1. 1滴の血液でOK。1歳のお子様も検査可能

指先に小さな針を刺して、1滴の血液で検査を行います。採血が苦手な方やお子様(1歳以上)の負担やストレスを最小限に抑えて安心してアレルギー検査を受けることができます。

特徴2. 約30分で結果診断

従来の検査では1週間程度の待ち時間が必要でしたが、ドロップスクリーン検査は、最短で約30分程度で結果をお知らせすることができます。

※混雑状況によりお待ちいただく時間が30分以上になる場合がございます。

特徴3. ❸ 41項目のアレルゲンを判定可能

吸入系・その他19項目と食物系22項目の合計41項目を同時に検査することが可能です。

検査の流れ

- ①指先から血液を採取

- ②検査キットで分析

- ③結果をもとに、最適な治療法をご提案

アレルギー治療法のご案内

標準治療(保険診療)

◆ 抗ヒスタミン薬(内服)・くしゃみ・鼻水・目のかゆみなどを緩和します。

・眠気の少ないタイプも選べて、生活スタイルに合わせて調整可能です。

◆ ステロイド点鼻薬

・鼻づまりや炎症を抑える高い効果があります。

・正しく継続して使うことで、効果を最大限に発揮します。

◆ 点眼薬・うがい薬

・目のかゆみやのどの不快感を軽減します。

舌下免疫療法(保険診療)

スギ花粉エキス製剤を舌の下に投与し、体を少しずつ花粉に慣れさせる治療。3~5年程度の継続が必要ですが、根本的な体質改善を目指すことが可能です。

◆ メリット

長期的に花粉症状を軽減・完治に近い改善が期待できます。

◆ デメリット

長期間の治療が必要。また、一部の方に副作用(口内のかゆみなど)が見られる場合があります。

自由診療メニュー

◆ ケナコルト注射(長期作用型ステロイド)1回の筋注で、数週間~数か月間、症状を抑える効果が期待されます。

《注意点》

・副作用リスク(高血糖、骨粗鬆症、免疫力低下など)があるため、十分な説明・同意を得た上で実施します。

・花粉症ガイドラインでは推奨度が低い治療法です。

・費用:1回 ¥5,500(税込)

当院では迅速検査から治療まで一貫してサポートし、患者様一人ひとりに最適なプランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

ご予約

電話でのご予約

受付時間 9:00-12:00 14:00-18:00

診療時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00- 12:00 |

● | - | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:00- 18:00 |

● | - | ● | ● | ● | - | - |

休診日:火曜日・土曜日午後・日曜日・祝日

新規の方の受付は、午前は11:45まで、午後は17:30まで

新規の方の受付は、午前は11:45まで、午後は17:30まで

〒284-0044 千葉県四街道市和良比655-2